Jacques ✎ - Boivre : L'abbaye du Pin

La vallée de la Boivre

un roman inédit de Jacques Bourlaud

Illustrations : dessins à la plume de Jacques Bourlaud

Les nuages épais de Novembre s’appesantissaient sur la campagne poitevine, répandant à travers les bois et les champs des gouttelettes fines, serrées, obstinées, qui se déposaient lentement sur le sol et pénétraient jusqu’au cœur de la terre. Au creux des sillons s’étalaient de longues nappes d’eau dont la surface se ridait suivant les caprices des vents d’Ouest. Les chemins, qui récoltaient le trop plein des terres saturées d’humidité, se transformaient peu à peu en fondrières.

La clarté était faible, bien qu’il soit à peine midi, et le paysage tout entier semblait devoir stagner encore quelques heures dans la grisaille avant de s’enliser dans la nuit.

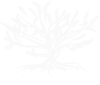

La route qui menait de Parthenay à Poitiers n’avait rien à envier aux chemins creux ; à peine un petit peu plus large, elle n’en était que plus boueuse. Mais le passage fréquent des charrettes avait creusé dans la glaise des ornières profondes où les roues finissaient par trouver un sol plus dur. Aussi, le coche qui assurait une liaison assez régulière entre ces deux villes avançait-il, ce jour là, sans trop de peine.

Il restait encore quatre lieues à parcourir pour atteindre Poitiers. On avait déjà pris du retard et il ne fallait plus perdre de temps maintenant si on voulait arriver avant la nuit ; car la route s’enfonçait dans les forêts où l’on risquait, dans l’obscurité, de rencontrer quelques loups en cette saison.

Les deux chevaux qui avaient pris le relais à Vasles n’étaient pas fatigués. Habitués à travailler ensemble, ils soutenaient un effort vigoureux qui faisait progresser le véhicule assez rapidement, sans lui infliger trop de secousses, du moins lorsque le roulement était bon.

Cependant il importait de les ménager pour leur permettre de poursuivre leur route à cette allure. C’est pourquoi, au bas d’une petite côte, le cocher arrêta son attelage et, sans tourner la tête hurla une phrase incompréhensible : des mots en patois à moitié prononcés qui s’échappaient en sifflant entre deux rangées de chicots…

Mais les passagers comprirent. Quatre paysans descendirent du coche, enfonçant résolument leurs sabots de bois et leurs guêtres dans la boue, ils allèrent se placer chacun près d’une roue.

Je reste ! cria une femme âgée en passant la tête par la portière.

Bien sûr ! lui répondit le valet de coche qui, descendu à son tour, courait se mettre à la tête de la jument de gauche afin d’empêcher celle-ci de trébucher si elle venait à heurter une pierre.

Un petit homme, vêtu de noir, qui avait mis pied à terre, essayait en sautillant d’atteindre le bas-côté de la route où l’herbe jaunie lui paraissait plus accueillante que la glaise qui cherchait à happer ses souliers. Il était de fort méchante humeur et clamait à haute voix son mécontentement sur l’inconfort du voyage :

Nous sommes déjà descendus tantôt, soit ! La descente nous y obligeait… Mais là ?.. Les chevaux ne peuvent-ils pas venir à bout de cette montée ?... C’est parfaitement ridicule !..

Pour toute réponse, le cocher fit claquer son fouet avec une habilité diabolique qui amena la mèche à effleurer le bord du chapeau du voyageur récalcitrant, si bien que le couvre-chef fut projeté quelques pas en avant sur l’herbe humide. Mal fixée sur un crâne chauve, la perruque faillit suivre le mouvement mais s’arrêta, retenue par l’a saillie du nez…

Oh ! Pardon !... dit le cocher, avec une parfaite hypocrisie… Mais avec ce vent aussi…

Le petit homme écumait :

- Vous entendrez parler de moi !... Je suis clerc d’avoué !...

Cependant, personne n’écoutait ses vociférations. Au claquement du fouet, les chevaux avaient arraché leurs pieds de la boue et, d’un coup de collier puissant, ils avaient entraîné la lourde voiture tandis que les paysans, arc-boutés sur les roues soulageaient l’effort de l’attelage.

Le coche avançait donc, accompagné de son concert habituel de craquements et grincements, lorsque, bientôt, un autre bruit s’ajouta qui finit par dominer tous les autres. C’était un cri énergique, bien rythmé, régulier ; un cri qui ne ressemblait à nul autre : celui d’un nouveau-né.

Le cocher sourit :

Elle a de la voix !...dit-il.

Elle a en tous cas plus de force que sa mère… lui répondit le valet. Heureusement que cette femme est montée à Lavausseau ! Autrement, qu’est-ce que nous aurions fait, nous autres… Pauvres hommes ?

Tous deux s’exprimaient en patois avec l’accent nasillard et traînant des Poitevins. Le valet reprit :

– La mère est pâle comme un linge… Elle respire comme une carpe qu’on aurait sortie de l’eau…

- Ouais…C’est mauvais tout ça !

La femme de Lavausseau dit qu’on aurait mieux fait de se détourner et d’aller à Vouillé où il y a un médecin.

- Trois lieues de plus… Il aurait fallu y passer la nuit.

- Alors nous la laisserons chez la sage-femme de Béruges.

- Mais tu sais bien qu’elle est morte !

- Non, je ne le savais pas.

- A ce qu’il paraît, son ventre était plein d’eau…

- Bonnes gens !

- Pourtant, elle n’en buvait jamais ! Tu te souviens de tous les tonneaux de vin et de cidre que nous avons déchargés chez elle depuis dix ans ?

- Allez donc comprendre...

Le valet marcha en silence pendant quelques instants, mais la destinée paradoxale de la sage-femme de Béruges était un sujet de préoccupation accessoire qui s’effaçait devant le problème urgent de l’heure présente.

La femme étrangère… la mère… dit-il.

Oui.

Hue ! Dia ! Dia ! Tu ne vois donc pas la pierre ?… Non ?... Eh bien elle n’arrivera pas vivante à Poitiers…

Nous allons la déposer chez les Dames Blanches.

Le coche était maintenant parvenu en haut de la côte. Assis sur le marchepied, les passagers décrottaient leurs chaussures de la pointe de leurs couteaux. La route était entrée dans la forêt, le sol y était moins mou, aussi le cocher, dès qu’il vit que tout le monde avait repris sa place lança-t-il ses chevaux au trot.

Mais peu de temps après il abandonna la route pour bifurquer sur la droite par un petit chemin qui descendait en serpentant sous la voûte de grands chênes.

J’atteindrai Béruges vers les bas… cria le cocher pour calmer les inquiétudes de ses voyageurs au cas où le valet ne leur aurait pas expliqué les raisons de ce changement de direction.

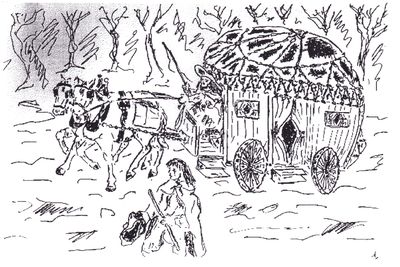

Au bout d’un quart de lieue, le coche déboula dans une vallée assez large, en partie inondée et que traversait une rivière entre deux rangées de peupliers. A la sortie du bois, adossées à une falaise rocheuse, il y avait quelques constructions basses. Le chemin passait devant leurs façades puis franchissait à gué la rivière. De l’autre côté, sur la gauche, un grand portail s’ouvrait dans un mur.

Le coche franchit le portail et s’engagea dans une sorte de prairie en pente au bas de laquelle se dressaient la chapelle et les bâtiments conventuels de l’Abbaye Cistercienne du Pin.

L’attelage s’arrêta devant une porte basse. Le cocher fit signe au valet de tenir la bride des chevaux et descendit de son siège pour aller frapper à la porte.

Celle-ci s’ouvrit et, dans l’entrebâillement, apparut la silhouette grise d’une sœur converse.

Qu’y- a-t-il ?

Le cocher donna de longues explications en tournant son chapeau entre ses mains. La sœur écoutait tout en hochant la tête. Enfin elle fit un geste pour inviter son interlocuteur à attendre un petit moment.

Elle revint, en effet, au bout d’un temps assez long, dirigeant quatre ou cinq compagnes qui portaient une civière.

Alors, très rapidement, avec l’aide du valet, de la voyageuse de Lavausseau et des paysans, une femme enveloppée de la tête aux pieds dans une grande mante sombre, fut extraite du coche, déposée sur la civière et introduite dans l'Abbaye. Une sœur saisit un petit paquet d’étoffe d’où sortaient des cris. Une autre s’empara d’un grand sac de voyage et referma la porte derrière elle.

Le cocher fit faire demi-tour à son attelage qui remonta la pente pour repasser sous le portail.

La flamme des cierges éclairait un visage presque aussi blanc que les draps qui l’environnaient

C’était un visage jeune mais qui luttait jusqu’à l’épuisement. Les yeux étaient encavés et entourés d’un voile violacé, le nez était pincé avec une arête saillante et des ailes aplaties ; les lèvres se projetaient en avant à la recherche de l’air. La respiration bruyante et saccadée, s’arrêtait un instant pour repartir ensuite sur un rythme aussi désordonné.

Assise à la tête du lit, profitant de la lumière, l’abbesse regardait avec insistance cette femme étrangère que la Providence lui avait amenée quelques heures plus tôt.

Cette jeune femme, harassée par un long voyage, avait mis au monde une petite fille dans un coche, quelque part entre Lavausseau et le Pin et le cocher l’avait déposée ici, mourante.

Tout de suite, l’abbesse avait fait quérir un médecin. Elle n’avait pas appelé celui de Vouillé car, étant vieux, il n’aimait pas se déplacer. Elle avait préféré faire venir celui de Lusignan - ce n’était pas beaucoup plus loin - et ce médecin là était actif, toujours prêt à courir à travers la campagne. Il était donc arrivé au galop à la tombée de la nuit. Très vite, il avait jugé la situation au dessus des ressources de son art. Néanmoins, il avait offert de rester au chevet de la jeune mère jusqu’au matin. Il se tenait donc également assis à côté de l’abbesse dans l’infirmerie de l’Abbaye, seul homme au milieu des moniales.

L’étrangère s’agita sur son lit. De grosses gouttes de sueur apparurent sur ses lèvres et sur son front, à la racine des cheveux roux.

L’abbesse se pencha vers elle pour essuyer doucement, avec une serviette, le visage qui avait pris une couleur grise. Peu à peu, le teint s’éclaircit, quelque chose comme un vague sourire glissa furtivement sur les traits crispés, la respiration redevint un peu plus calme.

L’abbesse se redressa, déposa la serviette, puis prit dans un sac de voyage, situé à ses pieds, une grosse liasse de papiers et de parchemins ornés de rubans et de cachets multicolores. Elle dénoua la liasse, l’étala sur son scapulaire noir et se mit en devoir de parcourir les pièces une à une. En ayant mis quelques unes à part, elle se tourna vers le médecin :

Parlez-vous anglais, Monsieur le docteur ? dit-elle en chuchotant.

Je le comprends un peu, ma Mère. J’ai servi sur les vaisseaux de Sa Majesté.

Alors, lisez…

Le médecin, ayant jeté un regard sur les papiers qui lui avaient été présentés, en écarta deux tout de suite.

Ceux-ci ne sont pas écrits en anglais, mais dans une langue que j’ignore.

Une plainte, d’abord faible puis de plus en plus vigoureuse, s’éleva provenant d’un coin resté dans l’obscurité au fond de l’alcôve.

La jeune femme s’agita de nouveau, des larmes se montrèrent au bord des paupières.

Cathy ! cria-t-elle, dune voix assez forte.

L’abbesse lui prit la main.

Soyez tranquille ! murmura celle-ci. Reposez-vous… Nous veillerons sur elle, nous la protégerons. ..

Les cris de l’enfant s’étaient arrêtés. Maintenant le silence, le grand silence envoûtant et exaltant du cloître avait pris possession de l’infirmerie, enveloppant tous les assistants comme dans les plis d’un vaste manteau.

Agenouillées dans la pénombre, les moniales formaient une masse confuse noire et blanche. Elles priaient à voix basse, les paroles qui venaient expirer à leurs lèvres ne s’entendaient pas, mais elles suscitaient le sentiment d’une présence indéfinissable qui s’imposait avec une force de plus en plus accentuée, envahissant la salle et semblait vouloir entraîner les êtres dans un tourbillon effrayant mais d’une exquise suavité.

L’abbesse eut un sursaut, rangea rapidement les papiers qu’elle lisait, se mit à genoux et, abaissant son voile, joignit sa prière à celle de ses sœurs.

Le médecin se sentait mal à l’aise ; il aurait voulu sortir mais il n’osait pas bouger. Son regard fixait avec une intensité angoissée le visage de la jeune femme qui se transformait peu à peu. Les cernes des yeux avaient disparu, le nez avait repris sa forme normale, les muscles se détendaient un à un, donnant progressivement à tout l’ensemble la beauté sereine de l’Éternité.

La salle capitulaire était éclairée par des fenêtres haut placées dont les vitres flamboyaient sous les rayons du soleil levant.

Assises sur des tabourets, en deux files parallèles et se faisant vis à vis, enfouies sous leurs coules blanches, les moniales avaient les yeux tournés vers leur abbesse qui siégeait sur un petit fauteuil de bois au pied de la grande croix nue et noire, seul ornement des murs blanchis à la chaux.

L’abbesse avait exhorté ses filles en leur présentant des sujets de méditation tirés de la liturgie du jour. Puis elle avait réparti à chacune sa tâche quotidienne pour faire vivre la communauté.

Maintenant, elle se taisait, réfléchissant à ce qu’elle devait encore dire et, dans le silence tendu, chaque religieuse sentait qu’une chose importante allait être énoncée.

Enfin l’abbesse toussota un peu comme pour éclaircir sa voix avant de reprendre la parole.

Mes sœurs, dit-elle, sans élever le ton. Hier soir, nous avons donné la

sépulture dans notre cimetière à une femme étrangère qui est venue

mourir chez nous après avoir mis au monde une petite fille dans le

coche. Cette femme s’exprimait assez bien en français et, malgré sa

faiblesse, m’a conté son histoire.

Il s’agit de la Comtesse O’Callaghan. Son mari, gentilhomme Irlandais, avait pris une part active au mouvement de révolte fomenté contre ce Monsieur Olivier de Cromwell qui tient actuellement entre ses mains les destinées du Royaume d’Angleterre. L’affaire a tourné fort mal. Le Comte O’Callaghan a été arrêté, condamné et exécuté. Ses biens ont été confisqués et son épouse n’a eu que le temps de s’enfuir sur une barque de pêche qui l’a déposée en France….

Elle espérait retrouver des compatriotes à Nantes, mais il n’y en avait pas. Elle a appris que les Irlandais vivaient du côté d’Angoulême ou de Bordeaux ; c’est pourquoi elle s’est donc mise en route malgré son état. Ainsi a-t-elle été obligée de faire halte dans notre maison.

L’abbesse cessa de parler pour reprendre un peu haleine. Elle promena un regard pénétrant sur son auditoire, devinant, derrière chaque voile, un visage attentif et avide d’en savoir davantage. Puis elle continua :

Cette jeune femme emportait avec elle un grand sac de voyage dont j’ai fait dresser l’inventaire par notre notaire.

Ce sac contenait, outre des objets de toilette et de la lingerie fine, une bourse d’environ quinze mille livres en pièces françaises et anglaises, des bijoux de valeur et surtout des papiers, actes notariés, extraits de registres paroissiaux ou autres.

Certains de ces papiers étaient rédigés en latin ou en français ; quelques uns en anglais et notre médecin a eu l’obligeance de bien vouloir les traduire. D’autres enfin étaient présentés dans une langue inconnue, mais nos sœurs bretonnes y ont trouvé là des ressemblances avec leur propre patois, si bien qu’elles ont pu nous en donner un sens approché.

Tous ces papiers, mes sœurs, confirmaient le récit que vous avez entendu.

Il nous reste maintenant cette enfant, cette petite Cathy comme l’a nommée sa mère (Catherine, je suppose).

Elle nous a été confiée, notre devoir est de l’élever. N’êtes-vous pas de mon avis ?

Une à une, en silence, les moniales qui avaient voix au chapitre inclinèrent leur voile noir en signe d’assentiment.

Mes sœurs, je vous remercie. Mais la place de cette enfant est-elle ici ? Nous avons adopté la réforme de Citaux et nous pratiquons la stricte observance…

Comment concilier la présence de cette petite fille parmi nous avec la règle du silence, entre autres choses ? Et puis, il faut bien le dire aussi, Cathy pourra-t-elle grandir et s’épanouir comme elle le doit au milieu de moniales vouées à la contemplation, au travail et à la pénitence ?

Les réflexions de l’abbesse avaient ému l’assistance. On sentait, en dépit de leur silence et de leur immobilité, que toutes, même les novices et les converses, cherchaient hâtivement une solution à ce problème.

Je crois avoir trouvé une réponse à ces questions, poursuivit l’abbesse. C’est pourquoi je sollicite votre approbation.

Et, à nouveau, elle regarda ses sœurs, ressentant avec acuité

l’impression furtive de détente et de soulagement qui s’était

immédiatement imposée à toutes. Elle se remit alors à parler.

Notre voisine, Anne-Lise, comme vous le savez, a épousé le mois dernier

un de nos jardiniers. Et puis, comme vous le savez aussi, il y a eu cet

affreux accident, cette branche de noyer qui est tombée, et voilà

Anne-Lise veuve après deux ou trois semaines de mariage… Bouleversée,

elle m’a supplié, voici quelques jours, de l’admettre dans la communauté

des sœurs converses. J’avoue que je suis très réticente, car j’estime

que l’on doit entrer chez nous dans un élan d’enthousiasme et de joie et

non pas sous l’impulsion d’un chagrin qui vous masque la réalité. Je

lui ai donc conseillée d’attendre un peu.

Je pense maintenant que nous pouvons confier Cathy à Anne-Lise. Elle saura l’élever ; ce sera sous notre regard puisqu’il suffira de traverser la Boivre pour nous rendre chez elle et la présence de cette petite fille à son foyer redonnera à Anne-Lise le goût de la vie.

Une à une, les moniales inclinèrent la tête, mais la prieure se leva pour demander la parole.

- Je suis sure, dit-elle, qu’Anne-Lise est la personne qu’il faut. Elle est travailleuse, intelligente et propre. L’enfant sera en sécurité chez elle. Mais maintenant Anne-Lise est veuve, elle ne possède que deux ou trois petits champs qu’elle aura de la peine à faire cultiver. Les coiffes de dentelle qu’elle va vendre au marché de Latillé ne lui rapportent pas grand chose. Et j’ignore si son frère, qui est soldat aux armées du Roi, lui envoie souvent de l’argent. Il ne faut donc pas que cette petite fille lui soit une charge trop lourde à supporter.

- C’est bien entendu, ma Mère, répondit l’abbesse et vous avez eu raison de soulever cette objection. Nous rembourserons à Anne-Lise toutes ses dépenses pour lui permettre de nourrir, de vêtir et de soigner correctement Cathy.

Cette décision fut également approuvée, quand la maîtresse des novices se leva à son tour :

- J’aime beaucoup Anne-Lise, dit-elle. J’apprécie sa finesse, sa franchise et sa gaîté (du moins avant son malheur), mais Anne-Lise n’est qu’une paysanne, nous lui avons appris à lire et elle sait compter, elle connaît assez bien quelques prières et tout son savoir s’arrête là… Or Cathy, de par sa naissance, est appelée à devenir une dame de qualité. Elle devra donc apprendre beaucoup d’autres choses si elle veut, un jour, être apte à tenir son rang…

- Je vous remercie, ma Mère pour ce que vous venez d’exprimer car c’est en effet très important. Cathy grandira en quelque sorte sous nos yeux. Dès qu’elle sera en âge de comprendre, nous pourrons, par dérogation spéciale, la faire pénétrer dans la clôture une ou deux fois par semaine, au noviciat par exemple, où elle sera toujours à même de profiter, en partie, de la formation que vous donnez à nos jeunes sœurs.

La maîtresse des novices s’inclina et se rassit.

Maintenant, poursuivit l’abbesse, je crois qu’il est grand temps d’aller vaquer à nos travaux. Mais, avant de nous disperser, mettons nous à genoux, comme le veut la règle.

Anne-Lise était assise près de sa fenêtre, une écuelle de soupe à la main. Elle mangeait sans appétit, sans plaisir, par devoir puisqu’il faut bien manger pour vivre. D’ailleurs cette soupe n’était pas bonne, elle l’avait préparée quelques jours plus tôt sans aucun goût, comme on s’acquitte d’une corvée et elle en faisait réchauffer un peu au coin du feu, deux ou trois fois par jour, laissant bouillir et rebouillir le pot sans même le surveiller.

Anne-Lise n’avait plus envie de travailler. L’ouvrage de dentelle qu’elle avait entrepris avant l’accident restait sur un meuble, inachevé ; elle n’avait même pas pensé à le recouvrir d’une serviette pour le protéger de la poussière.

C’est à peine si elle avait tiré les draps du lit ; en tous cas, elle n’avait pas eu le courage de balayer devant la cheminée.

Elle avait sorti d’un coffre une vieille robe noire qui avait appartenu à sa mère et s’en était affublée. La robe était trop large, mais tant pis… elle grossirait… elle avait tout son temps car elle était jeune et la robe, en lainage solide, durerait bien toute sa vie…

Si encore l’abbesse l’avait acceptée dans son monastère, elle aurait été obligée d’obéir, de travailler et elle sentait que cela lui aurait fait du bien. L’abbesse lui avait parlé avec beaucoup de bonté, lui avait dit de fort belles choses mais, sur ce point, n’avait pas paru être d’accord avec Anne-Lise.

- Ne sois pas si pressée…avait-t-elle dit. Attends et prie…

Prier… Cela lui aurait été facile à l’abri des murs de l’Abbaye, mais ici, dans cette maison, Anne-Lise n’en avait pas la force. Alors elle attendait. Elle ne savait même pas ce qu’elle attendait derrière sa fenêtre… Elle évoquait ses souvenirs d’enfance, le départ de son frère pour l’armée, son mariage, les quelques jours de bonheur insouciant qu’elle avait vécu et enfin la catastrophe !

Anne-Lise considérait d’un regard morne le paysage familier qui s’offrait à ses yeux. : le chemin boueux, la rivière grossie par les pluies, la passerelle qui l’enjambait, les peupliers qui avaient perdu leurs feuilles.

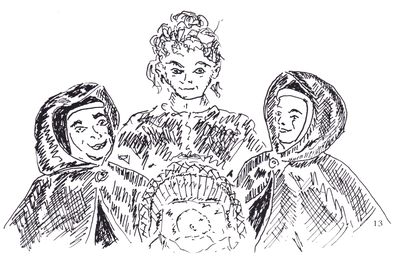

Tout à coup, il se produisit quelque chose de nouveau ; deux sœurs converses venaient de franchir le portail de l’Abbaye et s’avançaient vers la passerelle. Elles portaient avec précaution un grand panier. La passerelle n’était pas trop solide ; le vent s’engouffrait sous leurs grandes pèlerines noires de paysannes, leurs sabots de bois glissaient sur les planches mouillées. Les deux sœurs avaient grand peur de tomber à l’eau ou de laisser choir leur panier, mais cela n’altérait pas leur bonne humeur car elles riaient aux éclats…

Intriguée, Anne-Lise les regardait s’avancer, sachant bien qu’elles venaient la trouver en sa maison car le seul autre voisin, Rigaud, le braconnier qui demeurait plus haut, était un peu fou et ne recevait généralement personne.

Anne-Lise se leva donc pour aller, sans entrain, ouvrir la porte aux sœurs.

Émoustillée par la mission qui leur avait été confiée, les joues humides de pluie, les nonnes déposèrent leur panier sur la table puis elles se précipitèrent sur la jeune femme pour l’embrasser avec effusion.

- Regarde, Anne-Lise, ce que notre Mère t’envoie !...

- Mais, qu’est-ce donc ?

Alors les deux sœurs, parlant à la fois, expliquèrent avec volubilité à leur voisine ahurie tout ce qui s’était passé à l’Abbaye ces jours derniers. Elles laissaient leur imagination divaguer et, pour faciliter leur élocution, s’exprimaient en patois.

- J’ai bien vu passer le coche, dit Anne-Lise, mais je croyais qu’il avait amené des visiteurs.

Puis celle-ci jeta les yeux sur le panier, vit la petite fille qui tournait la tête, ouvrait grand ses yeux et tordait la bouche comme pour chercher à téter.

Pour la première fois depuis dix jours, un sourire très doux éclaira le visage régulier d’Anne-Lise.

- Elle a faim…dit-elle.

- Non ! Elle vient de manger et le médecin a dit qu’il ne fallait pas gaver les enfants comme des oies…

- Tiens !... dit l’autre sœur, voici du lait de nos vaches. Mais le médecin a dit qu’il ne fallait pas le donner comme ça… Il faut l’allonger avec de l’eau de source. D’ailleurs, si tu es embarrassée, viens me voir… J’ai élevé quatre petits frères et sœurs, aussi je sais ce que c’est

Lorsque les bavardes furent parties, Anne-Lise prit son balai et commença remettre de l’ordre dans sa maison.