Jacques ✎ - Boivre : Je suis chevau-léger de la maison du roi

A ccompagné de quelques officiers, le Maréchal de Grammont pénétra au galop dans la cour du Doyenné des Dunes où logeait le Roi.

Il mit pied à terre et monta quatre à quatre l’escalier qui permettait d’accéder à la galerie où s’ouvrait la chambre du Roi. Arrivé sur le palier, il dut s’arrêter pour souffler un peu car son âge lui interdisait désormais de tels exercices. Enfin, apercevant deux hommes vêtus de noir qui devisaient gravement, appuyés à la rambarde, il avança vers eux pour leur adresser la parole.

- Dieu vous garde, Messieurs… dit-il. Mais dans quel état se trouve le Roi ce matin ?

Le plus âgé des deux se découvrit pour répondre :

- Soyez le bienvenu, Monsieur le Maréchal ! Sa Majesté a passé la nuit assez bonne et la fièvre a cédé un peu ce matin. Sa Majesté a pris avec quelque plaisir un bouillon de poulet que nous lui avons fait servir. Mais nous préférons qu’Elle garde le lit encore aujourd’hui.

- Pourrais-je être introduit dans sa chambre pour lui faire part de choses importantes ?

- Mais, je vous en prie, Monsieur le Maréchal… Passez devant moi, je vous y mène.

La chambre du Roi était vaste ; un grand feu flambait dans la cheminée, ce qui n’était pas inutile dans les Flandres par cette matinée de Mars 1658. Les rideaux avaient été écartés et le Roi, assis sur son lit, livrait sa tête aux mains du perruquier.

- Monsieur le Maréchal, dit-il pour répondre au salut des officiers qui étaient entrés, veuillez avoir la bonté de pardonner à votre Roi de vous recevoir au lit dans une chambre de malade… Mais je dois bien me conformer aux prescriptions de Monsieur d’Aquin. A vrai dire, mes jambes me paraissent encore faibles pour me porter ce matin…

- Votre Majesté a pour elle les trésors de la jeunesse et Elle finira bien par triompher de ce mal comme Elle triomphera des Espagnols lorsque Monsieur de Turenne aura réussi à les surprendre, ainsi qu’il espère, au cours des manœuvres qu’il vient d’entreprendre.

- Est-ce donc pour me donner des nouvelles de Monsieur de Turenne que vous êtes venu me trouver de si bonne heure, Monsieur le Maréchal ?

- Non, Sire ! Mais un gros parti ennemi se présente à nous. L’absence de nos troupes a du faire croire que la garnison que nous avons laissée aux Dunes est assez réduite. Je suppose donc que les Espagnols ont projeté de s’emparer de la ville, intéressés sans doute par le petit port de pêche où leurs bateaux pourraient, le cas échéant, décharger des vivres et des munitions.

- Sont-ils encore loin d’ici ?

- Encore assez loin, mais avant une heure, ils seront en vue de nos remparts.

- Et combien sont-ils donc ?

- Monsieur le Comte de Lapierrière, ici présent, avec ses Chevau-Légers, les a contournés, en bon veneur qu’il est… Il pourra, Sire, vous renseigner à ce sujet.

L’officier ainsi désigné s’inclina profondément et avança d’un pas. C’était un homme d’une trentaine d’années, à peine, à la taille mince sanglée dans l’uniforme élégant et sobre des Chevau-Légers de la Maison du Roi. Appliquant son feutre contre son jabot de dentelle, la main gauche sur la coquille de son épée, il s’exprimait avec une aisance déférente.

- Nous avons pu dénombrer environ deux mille fantassins et quelques pièces d’artillerie, dit-il.

- Pensez-vous, Monsieur, qu’ils ont eu l’occasion de recevoir du renfort ?

- Je ne crois pas, Sire ; car le camp espagnol, dressé à six ou sept lieues d’ici, est actuellement vide. Le gros de leurs troupes surveille les allées et venues de Monsieur de Turenne.

Le Maréchal de Grammont reprit la parole :

- J’ai envoyé quelques estafettes prévenir monsieur le Vicomte pensant qu’il était encore temps et je propose de nous retrancher derrière les murailles de cette ville. Les défenses sont en bon état et nous rendrons coup pour coup en attendant les secours qui seront envoyés.

Le Roi sourit.

- A combien d’hommes se montre l’effectif de la maison du Roi ? Demanda-t-il.

- Nous approchons des trois mille…

- Alors…Tudieu !....Croyez-vous Monsieur le Maréchal, que le Roi de France va se laisser enfumer comme un blaireau dans son trou ? Je vous en prie… repoussez-moi ces gens là jusque dans leur camp ! Et lorsque Monsieur de Turenne arrivera, vous lui rendrez compte d’une victoire de plus inscrite à votre pavillon… Si j’avais eu la force de me tenir à cheval, je vous aurais accompagné, comme le fit mon père au Pas de Suze… Néanmoins je me ferais porter en chaise sur les remparts pour vous donner l’impression d’être avec vous. Allez, Messieurs, et que Dieu vous protège !

Les officiers saluèrent et sortirent de la chambre du Roi.

En descendant l’escalier le Maréchal de Grammont était soucieux. Son aide de camp lui chuchota à l’oreille :

- Je ne veux pas discuter les ordres de Sa Majesté, mais je crois que votre première idée était la plus sage…

- Bah ! Répondit le Maréchal. Le Roi a vingt ans… et à son âge, Alexandre avait déjà beaucoup fait parler de lui… A mon humble avis, il veut prouver à Monsieur le Cardinal, par une victoire personnelle, que Son Éminence pourrait, dès maintenant, prendre le repos qu’elle avait bien mérité… Il veut sa victoire et il l’aura…

La cour du Doyenné était remplie de gentilshommes qui attendaient, chapeau bas.

- Messieurs, leur dit le Maréchal de Grammont, le Roi nous charge de raccompagner les Espagnols jusqu’à leur camp. Nous n’y manquerons pas…

- Vive le Roi ! cria-t-on de toutes parts.

- Les Compagnies à pied de mousquetaires et de gardes me suivront dans la plaine. Monsieur le Comte d’Ethelbourg, qui avez le commandement des batteries installées sur le rempart, vous resterez à votre poste, prêt à tirer si je vous en transmets l’ordre. Mais j’espère que le combat se déroulera hors de portée de vos canons… Monsieur le Comte de Lapierrière, veuillez demeurer ici et garder vos cavaliers en réserve. Ils ont déjà bien travaillé au point du jour. Préparons-nous, Messieurs. Je vous attends aux portes de la ville.

Le chapeau à la main, Monsieur de Lapierrière se tenait auprès de la chaise du Roi que l’on avait transportée sur les remparts. Il détourna légèrement la tête en voyant venir le Comte d’Ethelbourg. Celui-ci, grand, les épaules larges, le visage osseux s’avançait sur le Boulevard d’un pas souple et rapide. Sans paraître apercevoir le Colonel des Chevau-Légers, il se découvrit pour saluer profondément le Roi qui lui adressa la parole aussitôt.

- Eh bien, Monsieur ?

- Les canons de Votre Majesté sont prêts à tirer. Mais comme le pensait justement Monsieur le Maréchal, l’action se déroule trop loin dans la plaine. Les pièces sont de petit calibre et nous risquerions, en les utilisant de blesser les nôtres.

- Messieurs ! De grâce ! Nous sommes à la guerre… Ayez donc la bonté de vous recouvrir !

Les deux officiers s’inclinèrent et remirent, l’un son feutre empanaché, l’autre son tricorne noir à la mode nouvelle.

Emmitouflé sous un amoncellement de fourrures, le Roi avait laissé ouverte la porte de sa chaise pour inspecter les environs avec plus d’aisance au moyen d’une lunette d’approche. L’air vif colorait un peu ses pommettes, mais son front était pâle, ses yeux paraissaient fatigués. Il était visible qu’il ne se tenait là que par un effort de volonté.

Sous son regard s’étalait le paysage monotone des Flandres. D’abord une succession de dunes basses recouvertes d’une herbe drue. Ces dunes faisaient penser aux vagues d’un océan pétrifié qui seraient venues converger et buter sur une élévation de terrain situé à près de deux lieues de la ville. Au delà, commençait la plaine sans limite avec ses étendues de blé ou de chanvre parsemées de quelques bouquets d‘osiers ou de peupliers.

C’était là, à l’entrée de la plaine que se livrait le combat.

Malgré sa lunette, le Roi ne voyait pas grand chose, sinon un nuage de poussière et des éclopés qui revenaient vers la ville par petits groupes.

Toutefois, il était clair que les troupes royales avaient l’avantage sur les Espagnols car le nuage de poussière avançait et découvrait à chaque instant des détails nouveaux : petits bois, haies, rangées de pommiers.

Le Roi oubliait sa fièvre et exprimait bruyamment sa joie :

- Voyez ! Monsieur de Grammont leur a donné un joli coup de boutoir et ils ne reviendront pas de sitôt… Mais… Qu’est-ce donc ?... Avez-vous vu, Messieurs ? Que signifie cet éclair qui a illuminé la colline qui nous fait face ?

- L’ennemi a dû y installer une batterie, Sire, dit le Comte d’Ethelbourg, d’une voix sèche.

- Ce sont, sans doute, les pièces dont j’avais signalé l’existence à Votre Majesté, ajouta Lapierrière. Mais ce dernier, en lui même, pensait que si le Maréchal de Grammont avait voulu se faire protéger par des cavaliers en flanc-garde, ceux-ci auraient pu s’opposer au mouvement de l’artillerie ennemie qui, maintenant, du haut de la colline, prenait en écharpe les Bataillons français, déclenchant sur eux un tir meurtrier.

Le Roi parut profondément affecté de cette situation nouvelle car il pouvait constater que ses troupes reculaient tandis que le cortège des blessés devenait de plus en plus dense.

- Maudite soit cette batterie ! dit-il… Que pourrions nous faire pour leur venir en aide ? Monsieur d’Ethelbourg, ne pouvez-vous pas tirer à votre tour ?

- La distance est trop longue, Sire… Je ne vois pas grand chose à faire… A moins que… Peut-être… Une charge des Chevau-Légers… Mais arriveront-ils à temps ?...

Le Roi se retourna vers l’autre officier :

- Monsieur de Lapierrière ! Faites-moi la grâce de déloger ces gens là de l’endroit où ils sont postés…

Le Comte de Lapierrière recula d’un pas et exécuta un profond salut, balayant le sol de son panache.

- Qu’il en soit fait selon les désirs de Votre Majesté. Mais en se redressant, ses yeux prirent un éclat très dur pour fixer le Comte d’Ethelbourg.

- Dieu vous soit en aide, mon cousin… dit ce dernier en soutenant le regard tout en animant ses lèvres d’un sourire sans chaleur.

Au pied de l’escalier qui descendait du boulevard le Comte de Lapierrière trouva son ordonnance qui l’attendait avec leurs chevaux. C’était un vieil homme au visage profondément entaillé par les rides. Son regard montrait une certaine inquiétude.

- Monseigneur, dit-il, je n’ai pas cherché à écouter mais le vent m’a apporté les paroles du Roi. Allons-nous vraiment charger ? Les Chevau-Légers ne sont pas faits pour cela… On leur confie des missions de reconnaissance ou bien ils prennent contact avec l’ennemi en attendant des renforts… Pour charger, il nous faudrait des chevaux massifs… et des cuirasses…

- Et pourtant cela se fera, mon cher Martin, répondit le Comte en souriant.

- Dans ce cas, permettez-moi de rester auprès de vous…

Lapierrière eut un moment d’hésitation, essayant de masquer son émotion devant la fidélité du vieux serviteur qui l’avait presque vu naître.

- Comme tu voudras… déclara-t-il d’un ton détaché. Tu te placeras derrière moi pour me protéger. Maintenant, j'ai affaire quelques instants dans ma chambre. Galope jusqu’au Régiment et transmets, de ma part, à Monsieur le Chevalier de Créquigny l’ordre de faire sonner le boute-selle…

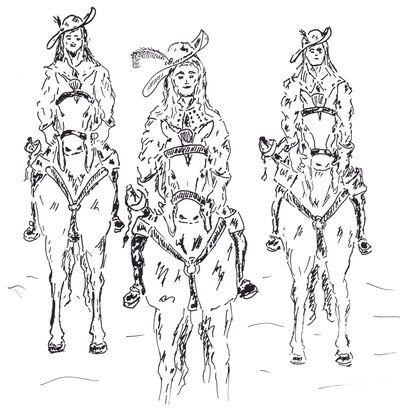

L’ordre fut rapidement exécuté. Lorsque le Comte de Lapierrière, peu après, pénétra dans la cour de couvent où son Régiment était parqué, il trouva celui-ci parfaitement aligné : les deux escadrons se faisant face et, entre les deux, dans le fond, l’étendard, la fanfare ainsi que plusieurs sous-officiers isolés.

- Personne ne veut manquer la charge ! pas même le vétérinaire … lui dit le Chevalier de Créquigny, petit homme replet, sans cesse occupé à tirer sur sa moustache par un geste machinal et plein de fatuité.

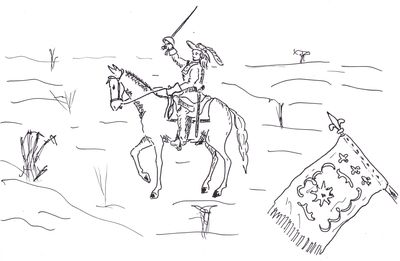

Lapierrière salua puis, se redressant sur ses étriers, proclama d’une voix forte

- Messieurs !... Nous avons l’honneur de devoir charger les canons ennemis sous les yeux du Roi…

Et le cri de : “Vive le Roi !“ retentit en écho.

Le Colonel passa au petit galop devant ses cavaliers. Il s’arrêta au niveau de l’étendard pour se découvrir un instant. Monsieur le Porte-étendard ! dit-il, vous vous tiendrez avec votre garde en avant des Escadrons, comme il se doit ; immédiatement derrière la fanfare. Puis il poursuivit son chemin au pas.

- Et vous, Messieurs les Timbaliers ! … Saurez-vous bien battre la charge ?

- Nous sommes entraînés depuis longtemps, Monsieur le Colonel.

- Fort bien ! Vous me suivrez donc avec vos compagnons, les Trompettes.

Plus loin, il fit halte devant le groupe des sous-officiers sans troupe.

- Alors, Vétérinaire, mon ami, tu veux charger à la tête de tes maréchaux-ferrants, m’a-t-on dit ... Vas donc te placer à la droite de l’Escadron de Monsieur de Créquigny, et à la grâce de Dieu !

A côté du vétérinaire, grand et imposant, se tenait un petit homme un peu voûté qui avait plutôt l’air d’un commis-greffier que d’un Chevau-Léger.

- Eh bien, Fourrier !... Les Trésoriers du Roi ont-ils enfin daigné verser ma solde ?

- Je l’ai reçue hier soir, Monseigneur. Mais...

- Mais quoi ?

- Les créanciers s’en étaient déjà emparés…

- Eh … qu’ils en crèvent ! J’ai toujours pensé que l’argent était la pire des choses… Puisque tu veux venir toi aussi, tu te mettras derrière moi avec Martin.

Il restait encore deux maréchaux des Logis, jeunes et de belle prestance, qui attendaient qu’on leur indique leur poste de combat.

- Follenfant ! Tu te placeras à ma gauche. Protégé sur ce flanc par le Prévôt d’Armes, je ne risquerai rien... Et toi, Rochereau, tu te tiendras à ma droite. Après la charge nous serons obligés de demander de nouveaux chevaux et tu auras ainsi du travail pour les dresser… Et maintenant, mes enfants, marchons au devant des canons espagnols ! Un air de pavane, je vous prie, Messieurs les musiciens…

Le régiment des Chevau-Légers avait franchi assez rapidement la ligne des ouvrages de défense avancés qui, disséminés parmi les dunes, protégeaient l’accès de la ville. Il se dirigeait maintenant au trot vers la butte où était installée la batterie car les obstacles que présentait le terrain étaient trop peu importants pour parvenir à masquer la progression de cent-cinquante cavaliers. Aussi le Comte de Lapierrière, sans se soucier d’être vu ou non de l’ennemi, avait-il décidé d’avancer droit devant lui.

Un jeune soleil vigoureux s’élevait dans un ciel presque sans nuage. Une brise de terre, forte et sèche, fouettait les visages. Émoustillés par l’air vif, les chevaux faisaient de fréquents écarts, obligeant leurs cavaliers à les reprendre en main avec fermeté pour conserver l’alignement. Mais dans l’ensemble, ceux-ci avec leurs uniformes gris, leurs feutres et leurs hautes bottes, se laissaient aller au rythme imposé par les deux Timbaliers qui les précédaient, accompagnés des Trompettes.

Plus ils s’éloignaient de la ville, plus les Chevau-Légers devenaient silencieux. Les plaisanteries et les fanfaronnades qui circulaient sur les rangs au départ cédaient place à une anxiété progressive qui essayait d’entamer leur fierté d’avoir à charger sous les yeux du Roi.

Bien qu’il donnât l’apparence de mener son cheval avec une parfaite désinvolture, le Comte de Lapierrière partageait au fond de lui-même les sentiments de ses hommes. Toutefois, ne voulant pas être dominé par l’angoisse, il recherchait des motifs de colère et, sans rien laisser deviner sur ses traits, s’emportait contre le Roi, trop jeune, trop impulsif et peu expérimenté dans l’art militaire ; contre le Maréchal le Grammont qui n’avait pas l’excuse de l’âge et qui n’avait pas su expliquer au Roi que, seul, le Général en Chef, Monsieur de Turenne, pouvait prendre la responsabilité d’engager le combat. Il enrageait aussi contre le Comte d’Ethelbourg, ce fourbe, qui, d’un ton doucereux, avait suggéré au Roi d’ordonner cette folle chevauchée. Car c’était, de toute évidence, une entreprise insensée. L’ennemi les voyait venir de loin et Lapierrière pouvait constater que, sur la colline, on avait ralenti le rythme des tirs dirigés contre le flanc des troupes françaises tandis qu’en revanche on déplaçait les pièces une à une pour les braquer vers les cavaliers. Bien sûr, les Chevau-Légers réussiraient à enlever la batterie. Mais à quel prix ?!...

Tout à coup, le Comte de Lapierrière eut l’impression d’être transporté dans un monde aux dimensions nouvelles où le Roi, le Maréchal et même Turenne étaient devenus de petits personnages qui s’agitaient en vain, à la façon des fourmis. A quoi bon leur en vouloir ! Il éclata de rire, se mit à fredonner l’air que les trompettes soufflaient à ses oreilles et poursuivit sa route, ne pensant plus qu’à mettre le trot de son cheval en accord avec les battements des timbales. D’ailleurs le terrain était beaucoup moins sablonneux maintenant que le Régiment était parvenu à moins d’une lieue de son but.

Lapierrière fit arrêter la colonne puis disposer ses Escadrons en ordre de bataille de façon à présenter à l’ennemi un front très étalé. Enfin tirant son épée, il hurla :

- Pour le Roi… Messieurs… Au cul de son cheval, chargez !...

Les Timbaliers adoptèrent un rythme sauvage ; les Trompettes lancèrent des éclats fracassants et les Chevau-Légers se mirent au galop tandis que, là haut, les Espagnols s’affairaient autour de leurs canons.

Poussant son cheval à donner sa plus grande vitesse, Lapierrière s’efforçait de faire franchir à son Régiment la zone où il était exposé au tir ennemi. Mais il n’espérait pas y parvenir sans dommage. Aussi ne fut-il pas surpris en entendant le premier boulet siffler au dessus de sa tête.

Celui-ci, chargé de grenaille, éclata entre le groupe des musiciens et la garde de l’étendard.

Le comte de Lapierrière ne se détourna pas, il éperonna sa monture. Un deuxième boulet, puis un troisième éclatèrent encore derrière lui et cela continua.

Les Espagnols faisaient partir leurs pièces les unes après les autres fin de maintenir leurs adversaires sous le feu d’un tir ininterrompu.

Lapierrière n’entendit pas le sifflement mais l’explosion se produisit, cette fois, si près de lui qu’il ressentit un choc dans le dos pendant que son cheval exécutait une série de cabrioles. Quand la fumée et la poussière se furent un peu dissipées, il constata que Rochereau et Follenfant étaient toujours à ses côtés. Puis, jetant un regard par dessus son épaule, il s’aperçut que Martin et le fourrier avaient disparu. Il ne lui restait qu’un seul Timbalier qui battait la charge avec frénésie et trois Trompettes tournaient en rond, essayant de maîtriser leurs chevaux alors que deux autres continuaient de galoper en soufflant avec obstination. Il sembla aussi à Lapierrière que l’étendard était passé entre autres mains. Quant aux Escadrons, ils avaient beaucoup souffert ; le Chevalier de Créquigny gesticulait, cherchant à remettre de l’ordre dans les rangs de ses cavaliers, bousculés par les chevaux démontés ou blessés qui, fous de terreur, galopaient au hasard, presque aussi dangereux que les boulets ennemis. Le second Escadron, qui avait perdu son Commandant, n’offrait pas un spectacle plus réconfortant.

On ne pouvait pas continuer ainsi.

Le Comte de Lapierrière fit arrêter son cheval pour attendre que les deux Trompettes fussent arrivées à sa hauteur

- Sonnez la retraite !

Alors, ayant fait exécuter un grand mouvement tournant, il dirigea ce qu’il restait de son Régiment vers l’abri précaire d’un petit bois.

En quelques minutes, le tiers de l’effectif avait été emporté. Aussi le Colonel regroupa-t-il les deux Escadrons sous le commandement de Créquigny. Puis, quand il estima que les chevaux avaient suffisamment repris haleine, il dit simplement :

- Le Roi nous regarde, mes amis… Allons-y !

Comme Lapierrière avait décidé d’attaquer la colline sur une autre pente, les Espagnols durent, avec précipitation, modifier l’orientation de leurs pièces. Aussi le premier tir fut-il plus tardif, il n’en était pas moins meurtrier. Pour la seconde fois, l’étendard fut repris par un autre cavalier et de grandes brèches s’ouvraient dans les rangs.

Lapierrière continuait d’avancer, éperonnant sans pitié son cheval, lorsque celui-ci, brusquement, trébucha et s’abattit. Immédiatement, Rochereau lui céda sa monture puis s’éloigna en grandes enjambées à la recherche d’un cheval sans cavalier. S’il n’en manquait pas, leur approche était mal aisée. Mais Rochereau, le Maître de Manège, avait suffisamment de savoir faire et de doigté pour apaiser le premier venu, l’attirer à lui et se remettre en selle sous le feu de l’ennemi.

Pour la seconde fois, le Comte de Lapierrière fit sonner la retraite. Il ne restait plus que la moitié du Régiment !

La troisième charge fut menée avec une telle furie que les Chevau-Légers parvinrent à atteindre la région où le tir des canons devenait inefficace. Les artilleurs se défendirent à coups de mousquets. Lapierrière ressentit un choc violent à la poitrine, cela ne l’empêcha pas de poursuivre son chemin et, l’instant d’après, à la tête de ses hommes, il s’emparait de la batterie abandonnée par ses desservants qui fuyaient dans la plaine.

- Créquigny, cria-t-il. Poursuis-moi ces messieurs ! Et vas te mettre à la disposition de Monsieur de Grammont, s’il le désire.

Puis il se tourna vers celui qui portait l’étendard

- Ramène l’étendard au Roi ! dit-il. Rends-lui compte que nous avons accompli la tâche qu’il nous avait demandé d’entreprendre…

Les larmes venaient aux yeux du Comte de Lapierrière en voyant les Chevau-Légers s’éloigner dans la plaine suivant monsieur de Crécigny, toujours un peu ridicule. De son beau Régiment, il ne restait qu’une soixantaine de cavaliers valides ; mais le Roi avait sa victoire !...

Là-bas, les Espagnols avaient décroché. Les Compagnies des gardes et de mousquetaires leur donnaient la chasse avec entrain.

Lapierrière s’apprêtait à tourner bride pour revenir vers la ville. Au passage, il pourrait peut-être, avec l’aide de ses deux Maréchaux des Logis qui ne l’avaient pas quitté, secourir quelques compagnons en détresse. Mais il se sentait oppressé, il éprouvait de la peine à respirer. Était-ce tout simplement une réaction de son organisme après l’effort violent qu’il venait d’accomplir ?

Tout à coup, le paysage lui parut flou. Il pencha sur l’encolure de son cheval puis glissa doucement jusqu’au sol.

Immédiatement Rochereau et Follenfant sautèrent à terre. Ils avaient relevé leur Colonel et l’avaient allongé sur l’affût d’un canon.

- Regarde comme il est pâle… Il respire à peine. ?.. Défais la boucle de sa ceinture et déboutonne sa tunique…

Avec des gestes précis, Follenfant s’était mis en devoir d’exécuter ces recommandations. Il se redressa violemment et se retourna vers son camarade pour dire entre ses dents :

- La chemise est pleine de sang…

Le visage de Lapierrière se crispa, sa bouche se tordit dans une grimace pour laisser échapper un flot de sang t-rouge vif et mousseux.

- Sainte Vierge !... Il va passer entre nos mains…

Mais la respiration du blessé se fit plus nette, plus régulière, plus facile. Il souleva les paupières, reconnut les deux Sous-officiers et posa sa main sur le bras de Rochereau.

- Monseigneur, dit celui-ci, nous allons vous transporter à la ville et les chirurgiens du Roi auront vite fait de vous remettre en selle…

Un sourire tendu effleura les lèvres du Comte.

- Laisse… Laisse au Roi ses chirurgiens… dit-il doucement. Mais, prends ma chevalière… Et toi… prends mon épée…

- Ne vous fatiguez pas ! Ne parlez pas ! Laissez-nous faire !

- Cherche… Cherche dans la poche… là… Vite ! Le temps presse…

Follenfant glissa la main sous la tunique et retira d’une poche de la doublure un gros portefeuille de cuir. Lapierrière parut soulagé.

- Je suis allé le chercher dans ma chambre avant la charge, dit-il presque sans effort. Je ne voulais pas que n’importe qui s’en empare…

Comme s’il en avait trop dit, il demeura quelques instants à suffoquer jusqu’à ce qu’un nouveau rejet de sang vienne, en quelque sorte, libérer sa poitrine. Il reprit la parole :

- Il s’agit de mon fils… Il a trois ans… trois ans déjà… Philippe… Ne l’abandonne pas…

- Mais, Monseigneur…

- Sa mère était morte. C’était la fille d’un Prince Hongrois. Je l’avais épousée secrètement … secrètement… en Savoie… Trois ans… Rappelez-vous !... En Savoie… près de Chambéry… Tu entends ?... Chambéry… Le village de Vimines… sur la route entre Vimines et la frontière de France… Une petite maison blanche dans un tournant… Il y a une fontaine à droite… Oui, à droite… C’est là… Une femme étrangère l’élève… Une Hongroise… Elle a ma confiance.

Lapierrière se mit a respirer bruyamment. Sa main se crispait sur la manche de Rochereau et alors, de tout ce qui lui restait comme force, il cria :

- Allez les chercher ! Emmenez-les ! Cachez-les ! Protégez-les ! Il a hérité de grands domaines, là-bas en Hongrie… Et on veut… Oui, on veut le faire disparaître… Méfiez-vous de…

Il ne put continuer. Ses lèvres remuaient mais aucun son n’en sortait plus. Son regard paraissait attiré par un objet lointain.

- Monseigneur ! Monseigneur ! gémissaient les autres. remettez-vous ! Nous sommes là...

- Écartez-vous, mes enfants ! dit avec calme une voix forte dans leur dos.

Ils se retournèrent pour laisser passer le Père Anselme, Capucin, Aumônier de la Maison du Roi, qui s’avançait, une croix à la main.

Et le Comte de Lapierrière appliqua avec énergie ses lèvres sur le corps du Crucifié.

Valentin Rochereau se laissa choir lourdement sur un banc du cabaret, devant la table où Follenfant avait déjà pris place depuis quelque temps. Celui-ci ne releva pas la tête et se contenta de pousser vers son ami un pot de bière.

- Bois… dit-il.

Rochereau but longuement puis essuya ses lèvres du dos de sa main.

- Quelles journées ! soupira-t-il.

Follenfant ne fit que hocher la tête pour approuver.

Il y avait eu, en effet, une succession d’heures pénibles. La veille, comme ils ramenaient à la ville le corps de leur Colonel, ils avaient croisé les premiers Dragons que le Vicomte de Turenne avait envoyés en éclaireurs. Ceux-ci précédaient de peu trois Régiments d’Infanterie qui arrivaient en marches forcées.

Mais la bataille était finie.

Comment ?... Pour une poignée d’Espagnols mis à mal et une batterie enlevée à l’ennemi, on avait engagé les troupes de la Maison du Roi !

Les pertes avaient été importantes ; une vingtaine d’officiers jeunes et pleins d’avenir avaient trouvé la mort dans cette affaire inutile. Le Maréchal de Grammont, lui-même, avait été blessé…

Et si les Espagnols avaient réussi à faire prisonnier le Roi ? Quelle honte !

Les commentaires des soldats allaient leur train… Dans les rues de la ville, dans les cabarets, sur les remparts aussi bien que dans les bivouacs dressés en hâte à l’intérieur des murs, il n’était question que de la colère de Turenne. On signalait tous ses éclats et on en rajoutait au besoin, comme si chacun avait été choisi comme confident par le Chef…

On disait qu’il avait fait des reproches très durs au Maréchal de Grammont et que celui-ci, malgré son âge, malgré son brillant passé et sa parenté illustre, n’avait rien su répondre…. On disait même qu’il n’avait pas caché sa mauvaise humeur devant le Roi et qu’il avait chapitré ce jeune Souverain pendant plus d’une heure !

Toujours était-il que le Roi, dont la santé ne s’était pas améliorée, avait préféré se retirer. Il avait pris, ce matin même, la route de Dunkerque et de Calais d’où il espérait rejoindre Paris, si Dieu le permettait, dès qu’il serait guéri.

Les troupes de la Maison du Roi s’étaient donc mises en route pour l’accompagner. Mais on avait estimé que les Chevau-Légers avaient trop souffert ; aussi avait-on décidé de les laisser sur place deux ou trois jours. Pendant ce temps, ils enterraient leurs morts et essayèrent de récupérer le plus possible d’hommes et de chevaux blessés. Ils rallieraient donc Calais plus tard.

C’est ainsi que Rochereau et Follenfant avaient passé la plus grande partie de la journée à ensevelir leurs compagnons tombés au cours de la charge, et de leur Colonel au milieu de ceux-ci.

En serrant des poings, ils avaient entendu un Notaire Royal proclamer que tous les biens meubles et immeubles du Comte de Lapierrière seraient saisis et vendus à l’encan ; et ils avaient vu les hommes de loi dresser un inventaire méticuleux des moindres hardes du défunt.

Les deux maréchaux des Logis avaient eu une altercation avec le Chevalier de Crécigny qui cherchait maladroitement à affirmer son autorité. Celui-ci avait décidé que le cheval de Rochereau, appartenant au Régiment, devait être mis à la disposition d’un sous-officier plus ancien ; quant à celui de Follenfant, atteint d’une mauvaise blessure, il avait dû être abattu.

Aussi, cavaliers sans monture, le cœur rempli d’amertume, étaient-ils aller chercher refuge dans un cabaret où des soldats de tout poil, buvant et jouant aux dés, y menaient grand tapage.

Les coudes sur la table, posant son menton sur ses mains jointes, Follenfant se pencha en avant pour regarder en face de lui son ami.

- Et maintenant ?... dit-il.

Les yeux sombres de Rochereau prirent une expression butée.

-

Il faut y aller… répondit-il.

-

Aller où ? En Savoie ? Sais-tu bien où cela se trouve ?...

-

Non… Et toi ?...

-

Par là bas…

Follenfant indiqua une vague direction du côté du Sud.

Rochereau sourit.

-

Ouais… Henri, tu n’en sais pas beaucoup plus long que moi…

- Ce que je sais, c’est que c’est loin net que, pour aller jusque là, il faudrait une bourse un peu moins dégarnie que les nôtres. - On pourra peut-être s’arranger…

-

Tu crois qu’on te donnera de l’argent sur ta bonne mine ?... déclara Follenfant d’un air grivois.

-

Non !... mais peut-être à toi…

Les deux sous-officiers rirent et burent une grande gorgée de bière avant de reprendre leur conversation.

-

Et puis, vois-tu Valentin, je ne donne pas trois jours avant que nous soyons arrêtés et traités comme déserteurs…

-

Il nous faudrait un sauf-conduit !...

-

Et qui te donnera ce sauf-conduit ? Monsieur de Créquigny, sans doute ?...

-

Oh lui !... Il est bavard comme une ageasse… et on ne peut pas dire qu’il soit bien intelligent… sans vouloir lui manquer de respect.

-

Il n’a jamais su parler correctement en quarte !... Tu vois ça … en quarte !...

-

Il ne se tient pas trop mal en selle… Mais je crois que son cheval est plus fin que lui…

-

Alors, à qui s’adresser ?

Plusieurs noms furent avancés pour être aussitôt écartés.

- Le Père Anselme connaît beaucoup de monde ! reprit Follenfant. Il pourrait en toucher deux mots au Cardinal de Rohan et alors…

- Et alors nous aurions notre sauf-conduit… mais dans cinq ou six mois, pour le moins… Les gens d’église ont l’Éternité devant eux… Je les connais…

- C’est vrai que tu as été enfant de chœur… Le petit ne peut pas attendre six mois… Il faudrait pouvoir toucher Monsieur de Turenne…

- Va donc le trouver…

Il paraît qu’il a pris toutes ses assiettes… de belles assiettes en porcelaine de Limoges… et qu’il a tout jeté par la fenêtre… Même qu’un commis de l’Intendance a été blessé au passage… Il croyait, celui-ci, que les Espagnols recommençaient à nous bombarder…

- Et toi aussi, tu as peur de passer par la fenêtre ?...

- Un peu… Oui…

- Écoute-moi !... Nous avons encore une journée et deux nuits devant nous avant de partir pour Calais…

- Oui… Et alors ?...

- Nous sommes vigoureux, nous sommes agiles et pas plus bêtes que d’autres. Grâce à Dieu, nous n’avons pas été blessés à la charge. Si, pendant ce temps qu’il nous reste, nous réussissions à nous approcher du camp Espagnol, à leur prendre un drapeau ou un prisonnier de marque…

- Nous l’amènerons au Vicomte de Turenne… s’écria Rochereau, soudain enthousiaste. Celui-ci daignera bien nous recevoir et nous écouter…- Henri ! il n’y a que toi pour penser à des choses pareilles !...

Une lueur d’orgueil fit briller les yeux de Follenfant. Cependant il ajouta d’un ton amer :

- Oui… Mais si nous n’en revenons pas ?... Qu’adviendra-t-il de l’enfant ?

Ils restèrent un bon moment à discuter à voix basse puis, ayant jeté une pièce de monnaie sur la table, ils quittèrent le cabaret.

Il était temps car les joueurs de dés commençaient à échanger des coups de poing et cela risquait de se terminer en bagarre générale.

Ils n’eurent pas beaucoup à déambuler à travers les rues de la ville car ils trouvèrent assez vite le Père Anselme dans une grange où il était occupé à donner à boire à des blessés.

Celui-ci, irrité de voir des gens bien-portants désœuvrés, les apostropha rudement :

- Si vous n’avez rien de mieux à faire, il y a un puits, un seau et des écuelles. Versez à boire et vous y serez encore demain matin…

Les fureurs du Capucin avaient toujours eu le don de mettre en joie Rochereau, aussi ce dernier ne put-il s’empêcher de prendre un air finaud pour dire, en exagérant son accent poitevin : On est venu quasiment pour se confesser…

- Si vous croyez que j’ai le temps d’écouter la confession de chenapans de votre espèce !

Rochereau reprit :

- Pardonnez-moi ! Mais c’est sérieux. Nous avons quelque chose de très grave à vous confier. Il s’agit de la vie d’un enfant…Prenez d’abord ce portefeuille, dit Follenfant. Et si dans trois jours, nous ne sommes pas revenus, l’un ou l’autre, vous le redemander, portez le à Monsieur de Turenne…

Le Père Anselme les regardait d’un air ahuri. Mais les deux amis l’entraînèrent à l’écart pour lui raconter l’histoire du Comte de Lapierrière.

jacques-boivre-011.jpg

jacques-boivre-011.jpg

Ils le quittèrent peu après, lui ayant fait promettre de n’en parler qu’à Turenne en personne.

- Maintenant, dit Rochereau une fois qu’ils furent à nouveau dans la rue, il vaut peut-être mieux qu’on ne nous voit pas trop ensemble. Allons souper séparément et donnons-nous rendez-vous un quart d’heure avant le couvre-feu à la tour Nord, sur les remparts. Procures-toi deux dagues. Nous prendrons aussi nos épées. Pour moi, je vais chercher une bonne corde aux écuries. A bientôt…

Arrivant sur les lieux du rendez-vous, Rochereau y trouva Follenfant qui attendait déjà depuis quelques minutes.

- Tu n’as quand même pas l’intention de nous faire descendre par là ? dit celui-ci.

- Mais si !... pourtant…

- Regarde et écoute un peu… Il y a beaucoup de gens en bas de la tour.

- Je le sais… C’est le bivouac du Royal-Poitou.

- Et tu crois que tes “pays “vont nous aider ?

- Qui sait ?... Ils nous aideront plus sûrement que les Cravates ou les Écossais…

Follenfant haussa les épaules.

- Moi, je n’ai pas de “Pays“, dit-il. A moins qu’au contraire je n’en ai que trop…

Tout en parlant à mi-voix, les deux amis avaient laissé passer l’heure du couvre-feu et ils attendirent encore un bon moment après que les sonneries se fussent tues, cachés dans l’encoignure d’une porte si, par hasard, une patrouille venait à circuler sur le boulevard.

Puis ils assurèrent leur corde autour d’un redan et se laissèrent glisser, l’un après l’autre, jusqu’au bas des remparts. Ils prirent pied sur un glacis en pente raide qu’ils durent descendre sur les fesses après avoir récupéré leur corde.

Ils arrivèrent ainsi au milieu des tentes qui avaient été dressées pour y loger les soldats du Régiment Royal-Poitou.

Rochereau et Follenfant avançaient avec précaution pour éviter de trébucher sur les cordages tendus et de heurter les gamelles que l’on avait mises à égoutter un peu partout. Tout était calme dans le cantonnement et ils pouvaient entendre la respiration des dormeurs.

Tout à coup, un chien se mit à aboyer dans le voisinage. Avaient-ils été repérés par l’animal ? Sans doute ; et cela les contrariait un peu d’autant plus qu’ils ignoraient le chemin qui leur permettrait de sortir des avant-postes.

Mais bientôt, un rai de lumière filtrant au travers d’une toile attira leurs regards, alors que l’obscurité régnait sur les autres abris. Intrigués, ils s’en approchèrent et perçurent alors en ce faisant des rires étouffés, des jurons et des exclamations volontairement assourdies. En bons sous-officiers qu’ils étaient, ils comprirent tout de suite que les soldats devaient se distraire au mépris du couvre-feu et que, sous cette tente là, on y jouait gros jeu.

C’est pourquoi, sans hésitation, Rochereau dégrafa brusquement l’entrée de la tente, arrachant quelques lacets qui la maintenaient fermée, et se montra dans l’entrebâillement. Il découvrit, comme il le pensait bien, cinq ou six hommes qui s’affairaient autour d’un jeu de cartes à la lueur de deux chandelles fumeuses.

Avec leurs costumes de cavaliers, leurs bottes, leur épée et leurs feutres empanachés, Rochereau et Follenfant pouvaient passer pour quelques cadets de bonne famille chargés de faire respecter la discipline dans le cantonnement. Aussi la partie fut elle interrompue tandis que les regards inquiets ou hostiles se tournaient vers les intrus.

Mais Rochereau lança une grande plaisanterie en patois et s’assit sans façon dans le cercle. Quelqu’un lui répondit et, peu à peu, l’atmosphère se détendit ; d’autres plaisanteries fusèrent, les rires recommencèrent, un flacon circula de mains en mains.

On proposa aux nouveaux venus de participer au jeu, mais Rochereau refusa.

- Je voulais seulement avoir des nouvelles de mon cousin Chaigneau de Bressuire… dit-il, toujours en patois.

On connaissait bien un Chaigneau mais il était de Ligugé.

- Les gars de Bressuire sont presque tous dans la Compagnie de Monsieur de Vivonne. Hâte-toi si tu veux les voir, car ils vont monter bientôt en ligne pour prendre la relève aux avant-postes…

Follenfant, qui comprenait très mal le patois poitevin, s’impatientait. Victime de la cruauté des guerres, petit garçon abandonné, il avait été recueilli naguère par un maître d’armes et avait grandi dans les camps, n’ayant d’autre famille que les soldats qui voulaient bien s’occuper de lui. Aussi était-il toujours un peu jaloux de ceux qui retrouvaient des compatriotes à l’autre bout de la France. Il se sentait de partout et de nulle part, Gascon avec les Gascons, Picard avec les Picards. Le maître d’armes, mort depuis, en avait fait un solide bretteur ; les reîtres lui avaient appris à monter à cheval et parler leur langue et des chapelains lui avaient enseigné la lecture. Ce fut donc sur un ton agacé qu’il s’adressa à son ami lorsqu’ils sortirent, tous deux, de la tente des joueurs.

- L’eau de vie était bonne, d’accord !... Mais si nous devons en boire une gorgée tous les quart d’heure, nous ne serons pas chez les Espagnols avant quinze jours !...

- Allons…Allons… j’ai appris quelque chose de très intéressant en demandant des nouvelles du cousin qui n’existe pas… ajouta-t-il.

Et Rochereau rapporta l’histoire de la Compagnie qui, d’un instant à l’autre, se préparait à monter en ligne. Nous n’aurons qu’à leur emboîter le pas, ajouta-t-il.

En effet, ils étaient parvenus à un espace libre qui, peu à peu, se peuplait de silhouettes surgies discrètement de l’obscurité.

Ils s’efforcèrent de rester à l’écart du rassemblement quand un gros sous-officier se dressa tout à coup devant eux. Trompé par leur apparence, celui-ci les salua poliment.

- Messieurs, leur dit-il, passez devant ! Monsieur de Vivonne doit vous attendre…

- Pas du tout ! rétorqua Rochereau. Monsieur de Vivonne nous a bien recommandé, après le souper, de nous tenir en queue de la dernière colonne… C’est que nous sommes un peu novices… Nous arrivons de Mirebeau… Le pays des ânes...

- Oui, mais il en passe plus qu’il n’en reste… répondit en riant leur interlocuteur qui connaissait cette vieille facétie poitevine.

Les deux amis suivirent donc la progression de la Compagnie à travers le dédale des tranchées et des boyaux creusés dans le sable qui menaient aux différents bastions disséminés parmi les dunes. Ils ne se pressaient pas, s’attardant en route puis rejoignant ensuite les soldats, de façon à ce que ceux-ci finissent par ne plus leur porter la moindre attention.

Ainsi, lorsqu’ils eurent réalisé qu’ils étaient arrivés en un point suffisamment avancé et que, maintenant, ils risquaient de rencontrer les fantassins de la Compagnie relevée descendant des lignes, ils choisirent rapidement un endroit propice et, utilisant leur agilité professionnelle de maître de manège et de prévôt d’armes, ils bondirent hors du retranchement et s’allongèrent sur le sol, quelques pas plus loin, parfaitement immobiles.

Ils demeurèrent assez longtemps dans cette position puis, lorsqu’ils n’entendirent plus de bruit dans la tranchée, ils se mirent à ramper très lentement jusqu’à ce qu’ils eussent atteint un petit buisson qu’ils avaient repéré à l’avance. Ils se reposèrent un instant avant de reprendre leur reptation ; mais cette fois-ci, ils se déplaçaient plus vite, cherchant à gagner un creux de dunes qui les mettraient à l’abri du tir des positions françaises.

De là, en marchant courbés et en se jetant à terre de temps en temps, ils finirent par atteindre un chemin bordé de pommiers où ils se sentirent assez en sécurité pour avancer d’une allure normale.

Cependant, la lune s’était levée. Ce qui les obligeait, malgré tout, à rechercher de préférence des coins d’ombre, pas toujours faciles à trouver sur cette plaine dénudée.

Le chemin leur était familier car les patrouilles de Chevau-Légers l’avaient parcouru, les jours précédents. Aussi savaient-ils que, venant de la ville, il rejoignait une route plus importante à une lieue d’ici et que cette route, elle-même, passait à proximité du camp retranché des Espagnols. Ce camp était protégé par de grands marais reliés entre eux par un réseau compliqué de canaux.

Donc, plus ils avançaient, plus les difficultés de leur entreprise se faisaient jour dans l’esprit de Rochereau et de Follenfant. D’un commun accord, ils décidèrent d’aller s’abriter pour se reposer et réfléchir un peu à l’ombre d’un gros buisson surmonté de peupliers qu’ils connaissaient bien, au carrefour du chemin et de la route.

Mais, soudain, Rochereau, qui marchait par derrière, saisit la main de son ami et tous deux s’immobilisèrent comme deux chiens d’arrêt.

Le vent leur apportait une odeur de tabac.

Ils s’aplatirent au sol et recommencèrent à ramper.

L’odeur provenait d’un buisson qu’ils distinguaient devant-eux lorsque la lune n’était pas cachée par un nuage.

Maintenant, c’était une odeur de cheval qui s’ajoutait à celle du tabac. Bientôt ils purent entendre des montures qui s’ébrouaient.

Rochereau prêta l’oreille avec une grande attention.

- Il y en a au moins deux… chuchota-t-il.

Ils continuèrent à avancer pour atteindre enfin le buisson.

A quelques pas d’eux, séparés par un mince rideau d’arbustes et de joncs, deux hommes enveloppés de grands manteaux, feutres cabossés sur la tête, fumaient la pipe tout en discutant à haute voix sans se soucier de rien. Ces hommes parlaient allemand et Follenfant comprenait fort bien leur conversation, agrémentée d’éclats de rire, qui évoquait le souvenir de repas plantureux et de beuveries confortables.

Rochereau interrogea son ami du regard tout en montrant sa dague. Mais Follenfant eut un geste de désapprobation, indiquant qu’il préférait utiliser le tranchant de sa main. Et, sans bruit, tout doucement, ils se coulèrent au milieu des broussailles.

Excité par le rappel de ses joyeuses ripailles, l’un des reîtres en, était venu à parler de filles non moins plantureuses et, d’un grand geste, il suggérait des croupes et des hanches prometteuses. Il s’apprêtait même à donner des détails beaucoup plus croustillants quand le poing de Follenfant s’abattit sur sa nuque et l’envoya poursuivre son rêve ailleurs.

Il s’affaissa auprès de son collègue que Rochereau avait servi de la même façon.

Immédiatement, Rochereau et Follenfant utilisèrent leur corde pour ficeler solidement les deux gaillards puis ils se mirent à l’œuvre pour les ranimer afin de pouvoir les faire parler.

Si le premier reître avait ouvert les yeux assez vite, il fut plus lent à comprendre pourquoi ses mains et ses pieds étaient entravés et il ne réalisa vraiment le tragique de sa situation qu’en sentant la dague que Follenfant appuyait dangereusement sur son cou…

- Que fais-tu là ? Que fais-tu là ? questionnait celui-ci sans arrêt.

- Je… J’attends…

- Tu attends quoi ?...

- Je… Où est Karl ?...

- Ne te fais pas de soucis pour Karl… Il va bien… Dis-moi ce que tu attends ?

- Les chariots… Le convoi…

- Quel convoi ?

- Un convoi qui vient d’Ostende.

- Combien de chariots ?

- Je ne sais pas… dix… quinze peut-être…

- Qu’est-ce qu’ils transportent ?

- Je ne sais pas… du ravitaillement sans doute…

Les yeux de Follenfant se firent plus durs, il pesa un peu plus sur sa dague.

- Mais pourquoi attendez-vous ici, justement ? dit-il.

- Je… Je ne sais pas… Sans doute parce que ceux qui accompagnent le convoi ne connaissent pas la route.

- Vraiment !... Et toi tu la connais ?

- Oui… Si on prend ce chemin, on va à la ville occupée par les français.

- C’est bien ! Mais… Êtes-vous seuls a attendre le convoi ?

- Oui.

- Tu mens !...

- C’est à dire qu’il y a quatre autres cavaliers qui attendent près du marais pour indiquer le passage.

- C’est tout ?

- C’est tout.

- On verra bien ! tant pis pour toi si tu mens…

Je ne mens pas.

Follenfant écarta sa dague puis demanda brusquement :

- Qui accompagne le convoi ?

- Des gens d’Ostende.

- Des Espagnols ?

- On dit qu’ils sont du Régiment d’Eberstein.

- Ce sont des Allemands ?

- Sans doute.

- Tu les connais ?

- Non ! Car le Régiment d’Eberstein vient du Hanovre et nous, nous sommes de Thuringe.

- Combien sont-ils ?

- Je ne sais pas…

Follenfant rapprocha sa dague, ce qui rendit l’autre aussitôt plus bavard…

- On dit qu’ils sont vingt cavaliers… vingt-cinq peut-être… Mais pas plus…

- Qui les commande ?

- Je ne sais pas… Ils sont de Hanovre…

- Tu me l’as déjà dit. Maintenant, le mot de passe ?...

- Quoi ?...

- Le mot de passe,…

- Ach.. Hohenzolern…

Follenfant eut l’intuition d’un mensonge. Aussi, une fois de plus, appuya-t-il sa dague avec suffisamment de force pour que le reître puisse craindre le pire.

- C’est faux ! dit-il , les dents serrées. J’avais confondu… C’est Wallenstein…

- Nous verrons… Et maintenant, tais toi !

Rapidement, Follenfant entoura la bouche de sa victime d’un bâillon de fortune prélevé sur la chemise du reître.

Le second, Karl, que Rochereau avait tiré à l’écart, roulait des yeux terrifiés en voyant venir à lui le prévôt d’armes. Il parla spontanément, donna les mêmes détails que son compagnon et confirma le mot de passe. Lui aussi fut bâillonné et caché dans les broussailles.

- Et maintenant ? Dit Rochereau

- Maintenant ? À nous le convoi !

Les Reîtres n’avaient pas d’uniforme bien défini mais ils portaient de longues capes dont Rochereau et Follenfant se revêtirent.

Après cet emprunt, ils profitèrent du clair de lune pour jeter un coup d’œil aux chevaux.

Rochereau fit la grimace.

- regarde cette arrière-main !... et cette encolure !...

Les chevaux des mercenaires étaient bien loin de valoir ceux de la Maison du Roi.

- Ils pourront bien nous porter quand même… dit Follenfant.

- Une bourrique aussi pourra te porter…

Mais Follenfant chuchota, soudain inquiet :

- Parviendras-tu avec l’un d’eux à réussir ce que tu as projeté, Valentin ?

- Je vais toujours monter cette jument qui me paraît moins mauvaise que l’autre et, si elle n’en crève pas, je réussirai…

Tout en parlant, les deux amis avaient détaché les montures, sauté en selle et s’étaient mis en route, tranquillement, au pas, pour aller à la rencontre du convoi.

Brusquement, le silence de la nuit fut troublé par le bruit d’un hennissement lointain. La jument de Rochereau, redressant les oreilles, fit un petit écart. Hé !... murmura le maitre de manège, y aurait-il un étalon dans le voisinage ? Il fait peut-être partie du convoi. Je vais voir. Attends ici. Et partant au galop à travers les champs, il disparut dans la nuit. Follenfant le vit revenir un peu plus tard.

- Ils ne nous ont pas trompés, dit-il à voix basse. Dix chariots et un carrosse… Vingt cavaliers pour les accompagner, pas plus… Derrière le carrosse, deux chevaux sellés sont attachés. Deux beaux chevaux dont un étalon…. Si tu en as la possibilité, tu le détacheras… Fais attention… Ils ne sont plus très loin maintenant. Bonne chance, Henri !...

Tournant la bride, il s’éloigna de nouveau dans l’obscurité.

Follenfant, ayant mis son cheval au trot, poursuivit sa route, ne cherchant nullement à se dissimuler.

Il distingua bientôt le convoi qui progressait au pas, sans lumière. Alors il s’arrêta dès qu’il fut à portée de voix.

- Qui est-là ? cria en allemand un cavalier de haute stature, monté sur un grand cheval.

Follenfant s’efforça de rester calme, mais il sentait son cœur battre très fort dans sa poitrine. Ce fut cependant d’une voix assurée qu’il prononça :

- Wallenstein…

- So !

La réponse était partie sans hésitation. Follenfant, qui se tenait prêt à partir au galop ou à dégainer son épée si cela avait été nécessaire , respira plus librement puis s’approcha de celui qui l’avait interpelé et qui paraissait être le chef du détachement.

Il y eut un échange de salutations et de souhaits de bienvenue, puis l’officier s’enquit :

- Tu es seul ?

- Non !... j’ai quatre camarades avec moi qui attendent plus loin. Mais je suis venu en avant pour vous guider. Nous allons arriver à un carrefour. Il faudra suivre pendant quelque temps la route de droite parce que l’autre est coupée. Les Français ont détruit un pont sur le canal.

- Eh bien, nous te suivons.

Et le convoi se remit en marche.

Mais, soudain, des exclamations et des hennissements se firent entendre quand un cavalier surgit de l’ombre au grand galop. C’était Rochereau. Il se jeta à travers l’espace qui séparait Follenfant de l’officier, assénant au passage un solide coup de pommeau d’épée sur le crâne de ce dernier qui s’effondra sur le sol.

Follenfant hurla, toujours en allemand :

- Vite… Vite… Poursuivez-le tous ! Il a blessé votre chef ! Allez-y tous ! Tous ! Il est seul ! Vous le rattraperez !

Sans plus réfléchir, les vingt reîtres s’élancèrent au galop derrière Rochereau.

- Que se passe-t-il ? Que se passe-t-il ? cria en espagnol, puis en allemand, un homme mal réveillé qui se penchait hors de la portière du carrosse.

Aussitôt Follenfant poussa son cheval à côté de ce gêneur. Quand il fut tout près de lui, il se découvrit poliment :

- Je vais vous expliquer… dit-il. Et, pendant ce temps là le tranchant de sa main gauche frappait d’un vigoureux revers à la base du cou le curieux qui s’affaissa sur son siège.

Puis, avec autorité, Follenfant qui avait mis pied à terre, appela le cocher du carrosse, brave homme ahuri qui n’avait rien compris, lui ordonna de descendre et de l’aider à transporter à l’intérieur l’officier inanimé. Unissant leurs efforts, secourus par le conducteur du premier chariot, ils installèrent avec précaution le blessé aux côtés du gentilhomme espagnol, également sans connaissance.

- Silence !... Il dort !...affirma Follenfant.

Cette opération terminée, le prévôt d’armes saisit la bride du cheval de l’officier pour aller l’attacher derrière le carrosse auprès des deux autres chevaux qui s’y trouvaient déjà. Ce faisant, il libéra l’étalon et, lui tapant sur la croupe, l’envoya galoper à travers la campagne.

- Il m’a échappé !... dit-il au cocher en se remettant en selle. Tant pis !... Ils le retrouveront bien… Maintenant, suivez-moi !

Le carrosse et les chariots s’ébranlèrent les uns après les autres.

Rochereau avait arrêté sa jument pour lui laisse reprendre son souffle et aussi pour pouvoir regarder derrière lui. Un vent fort semblait avoir chassé les nuages et la lune éclairait assez bien toute la plaine. Il vit donc venir les reîtres qui s’étaient précipités à sa suite, au galop.

Trois d’entre eux précédaient nettement les autres : les plus excités ou ceux qui avaient eu la chance de partir les premiers. Puis venait la masse compacte des autres cavaliers. Et enfin quelques retardataires qui avaient du faire le tour du convoi avant de se joindre à leurs collègues.

Des coups de pistolets furent tirés. Rochereau entendit le sifflement de deux ou trois balles. Il s’avait bien qu’il ne risquait pas grand chose dans cette obscurité mais un hasard malheureux pouvait lui être fatal, aussi remit-il sa jument au galop et, lui faisant constamment exécuter des changements de pied, s’éloignait-il dans une course zigzagante.

Les poursuivants cessèrent de tirer. Les plus avancés n’avaient sans doute pas d’autres armes chargées et les suivants craignaient, en tirant de blesser leurs camarades.

Cependant Rochereau s’apercevait bien que sa monture n’était pas entraînée à de tels exercices car, à chaque crochet, il perdait un peu plus de terrain. C’est pourquoi il préféra s’arrêter pour attendre sur place ses adversaires.

Les trois premiers reîtres arrivaient au botte à botte, brandissant leurs longues rapières. Rochereau les laissa venir à lui, pressant de ses genoux impitoyables les flancs de sa jument pour l’empêcher de fuir. Puis, brusquement, il dégrafa la grande cape qui flottait sur ses épaules et, aidé par le vent, il la lança comme un filet de pêcheur à la tête du cheval qui était au milieu de la ligne des assaillants. Celui-ci, soudain aveuglé, se cabra, jetant son cavalier à terre, tandis que les deux autres qui l’encadraient, affolés par l’objet inconnu qu’ils avaient vu voler autant que par les incartades de leur compagnon, se mirent à exécuter une série de cabrioles. La quinzaine de cavaliers qui les suivaient se heurta violemment à eux, accentuant ainsi le désordre. Et, avant que ceux qui galopaient sur les flancs eussent débordé la masse confuse de chevaux en panique et de reîtres désarçonnés Rochereau était déjà hors de portée ; mais pas suffisamment toutefois pour que les cavaliers, ivres de rage, aient pu songer un instant à renoncer à leur poursuite.

Rochereau, malgré tout, sentait bien que sa jument ne pourrait pas soutenir longtemps un rythme pareil, sa respiration était bruyante, elle boitait un peu, répondait de plus en plus mal aux sollicitations de son cavalier. Aussi celui-ci fut-il soulagé en apercevant l’étalon que Follenfant avait fini par détacher et qui, heureux de sa liberté, bouclait autour d’eux de grands cercles au galop. Le cheval était magnifique à voir évoluer avec sa robe sombre, les proportions harmonieuses de son corps et l’impression de vigueur qui s’en dégageait. Tout en appréciant hautement ce spectacle, Rochereau ne s’attarda pas à le contempler et il lança sa jument de façon à la mener à la rencontre de l’étalon. Celui-ci s’en aperçut, hennit puis ralentit son allure. Ceci permit à Rochereau de s’approcher tout près de lui, de sorte que pendant quelques instants les deux chevaux galopèrent côte à côte.

Avec souplesse, Rochereau se dressa, debout sur sa selle et, profitant d’un moment favorable dans le rythme du galop, il bondit sur le dos de l’étalon qui, surpris par l’agression de ce poids imprévu, se cabra, cherchant à frapper la jument de ses antérieurs.

Sans se laisser impressionner, Rochereau parvint à maintenir son assiette avec fermeté, dénoua rapidement les rênes qui étaient fixées à la selle et, après avoir remis le cheval sur ses quatre pieds le poussa en avant par une vigoureuse d’impulsion des jambes.

Très vite, l’étalon reconnut son maître. Il se calma, aussi Rochereau put-il s’arrêter pour ajuster ses étriers, resserrer la sangle et voir ce qu’étaient devenus ses poursuivants.

Ceux-ci étaient tous remontés à cheval, ils avaient été largement laissés en arrière et n’avaient pas très bien réalisé la substitution des montures. Aussi, voyant revenir à eux la jument sans cavalier, pensèrent-ils que leur homme avait fait une chute ; ils perdirent donc quelque temps à le chercher à terre.

Rochereau craignit qu’ils n’abandonnent la chasse. C’est pourquoi il se porta à leur rencontre et traversa leurs rangs au grand trot.

Les reîtres hurlèrent des imprécations à l’adresse de l’impudent personnage mais, comme celui-ci n’était pas très éloigné d’eux, ils se regroupèrent pour essayer de l’atteindre.

Cette fois Rochereau montait un cheval qui obéissait parfaitement au moindre mouvement de jambe, à la moindre pression des doigts sur les rênes. Il laissa les autres gagner du terrain, fit une volte-face brusque et fonça droit sur eux. Il vit les cavaliers converger vers lui et les rapières tournoyer. Mais, au dernier moment, il obligea l’étalon à se cabrer, le fit pivoter dangereusement sur ses postérieurs et le relança dans une autre direction tandis que les reîtres se bousculaient entre eux une fois de plus.

Alors Rochereau se rapprocha du convoi. Il ne tarda pas à l’apercevoir, suivant Follenfant qui s’était engagé tranquillement sur le chemin menant à la ville.

Rassuré de ce côté, le maître de manège fit danser son cheval, puis il le fît boiter, tantôt d’un pied, tantôt de l’autre. Pendant ce temps, ses poursuivants cherchaient à le rattraper.

Ceux-ci étaient parvenus à une distance assez courte du fugitif quand ils le virent s’affaisser sur l’encolure comme s’il avait été blessé ou épuisé par l’effort soutenu. Pour confirmer cet état de choses, l’étalon se mit au pas. Les reîtres crurent avoir gagné la partie. Ils poussèrent des cris de victoire.

Ais au moment où ils allaient se saisir de ce cavalier diabolique, ce dernier se redressa et relança son cheval de toute la vitesse dont il était capable. Rochereau se dirigea alors vers les pommiers qui bordaient la route et dont les branches basses formaient un obstacle sérieux, Sans ralentir, il s’enleva hors de la selle et, prenant appui sur un seul étrier, s’accroupit contre le flanc de l’étalon qui franchit la ligne des pommiers en se coulant sous les arbres à la façon d’un chevreuil.

Les poursuivants, furieux, durent s’arrêter et faire un détour pour rejoindre Rochereau qui les narguait, campé sur une petite dune de sable.

Maintenant qu’il était parvenu dans la région des dunes, Rochereau prenait un réel plaisir à se jouer des reîtres. Il surgissait sur les sommets, disparaissait dans les creux, revenait sur ses pas, apparaissait à l’improviste derrière les cavaliers effarés, obligeait ceux-ci à se séparer en deux ou trois groupes qui, suivant chacun un sentier différent entre les dunes, finissaient par se rencontrer au galop pour leur plus grande confusion.

Pourtant une inquiétude de plus en plus aiguë s’infiltrait dans le cœur de Rochereau. En effet, avec le jour qui se levait peu à peu, les murs de la ville étaient devenus, à présent, bien visibles. Si l’un des reîtres, plus malin ou moins entêté que les autres, s’en apercevait, que se passerait-il ? Les cavaliers se retourneraient sans doute contre Follenfant. Et comment celui-ci pourrait-l s’en tirer ? L’entreprise allait-t-elle échouer si près du but ?

Se rappelant son enfance pieuse, Rochereau commençait à invoquer tous les Saints du paradis…

- Sainte-Radegonde… Si jamais je retourne à Poitiers, vous aurez un cierge gros comme ça…

Mais il ne fallait pas flancher ; il fallait encore gagner un peu de terrain. Aussi s’efforça-t-il de prendre une allure modérée pour se diriger droit vers la ville. Les reîtres, sur leurs chevaux épuisés, le suivaient de très près.

Brusquement, une soixantaine d’hommes surgirent du sol et braquant sur eux leurs mousquets, entourèrent tout le groupe d’un cercle menaçant ?

- Qui va là ? cria une voix en français. Les cavaliers s’arrêtèrent aussitôt et Rochereau se découvrit pour un large salut.

- Maréchal des Logis Valentin Rochereau, des Chevau-Légers de la Maison du Roi… Monsieur l’Officier, veuillez avoir la bonté de prendre en charge ces Messieurs, mercenaires au service du Roi d’Espagne… daignez avoir l’obligeance de les conduire auprès de Monsieur de Turenne et lui dire que mon collègue Follenfant et moi-même sollicitons très humblement de sa part la faveur d’une audience…

- D’habitude paysan taciturne, Rochereau était le premier étonné de s’entendre parler de lui-même avec une telle éloquence… Il en demeurait maintenant tout coi. Pourtant il ajouta encore :

- Henri Follenfant sera là dans quelques minutes avec dix chariots et un carrosse. Occupez-vous-en aussi et faites porter le tout à Monsieur de Turenne.

Rochereau et Follenfant avaient passé toute leur matinée demi-nus au soleil, près de l’abreuvoir, à se laver, se rincer, se récurer, à peigner leurs cheveux, raser leurs mentons, à brosser leurs habits et à astiquer leurs bottes . Leurs collègues les regardaient avec des yeux effarés car jamais, de mémoire de soldat, on avait vu quelqu’un mettre autant de soin à faire sa toilette.

Le Chevalier de Crécigny, qui passait par là, leur demanda d’un ton pincé s’ils ne se prenaient pas pour des petits Marquis… Ils ne lui répondirent même pas. Celui-là pouvait bien penser ce qu’il voulait, il ne saurait empêcher que les maréchaux des logis Valentin Rochereau et Henri Follenfant fussent convoqués auprès du Vicomte de Turenne à une heure de l’après-midi.

Aussi, le moment venu, les deux amis se présentèrent-ils devant le portail de la grande maison bourgeoise que le Général en Chef avait choisie pour y établir son logement. Ils avaient revêtu leurs uniformes les plus neufs, ajusté les jabots bien empesés et placé sur leurs feutres des plumes de coq arrogantes. Ils entrèrent la tête haute en faisant tinter leurs éperons et les coquilles de leurs épées.

On les introduisit tout de suite dans une vaste salle à manger, mal éclairée par un réseau de petites vitres colorées, où dînaient Monsieur de Turenne en compagnie d’un jeune gentilhomme dont il avait fait son aide de camp.

Les deux sous-officiers exécutèrent avec un ensemble parfait le plus beau salut qu’ils avaient appris à faire et attendirent, immobiles, qu’on veuille bien daigner leur adresser la parole.

Turenne ne releva pas la tête ; il continua de manger sans répondre au salut.

Déconcertés par la froideur de cet accueil, Rochereau et Follenfant se tenaient raides, n’osant pas faire le moindre geste au milieu d’un silence étouffant.

Enfin le Général parut les apercevoir et, d’un vague mouvement du menton, les désigna à son aide de camp, le Marquis de Saint Junien .

- Qu’est-ce que c’est ? demanda-t-il d’un air ennuyé.

- Mais ce sont les Chevau-Légers, Monsieur…

- Les Chevaux légers ? Quels Chevau-Légers ?... Ah … Oui ! Approchez, ordonna–t-il d’une voix forte.

Intimidés Rochereau et Follenfant firent deux ou trois pas maladroits pour arriver au niveau de la table Le Vicomte de Turenne les dévisagea de bas en haut puis de haut en bas, d’un regard glacial.

- Ainsi, Messieurs, dit-il, vous estimez que les Vivandiers du Roi vous nourrissent trop mal et vous allez emprunter de la farine et des salaisons à l’ennemi…

Les deux amis qui avaient complètement perdu leur superbe, échangèrent furtivement un coup d’œil angoissé. Mais, implacable, Turenne poursuivait son réquisitoire sur un ton plus élevé.

- Croyez-vous donc que les artificiers du Roi ignorent leur métier au point qu’il vous faille voler la poudre à canon des espagnols ?... Puis le Général se fit menaçant :

- Considérez-vous votre Roi comme un pauvre Sire pour oser lui offrir des coffres remplis de Ducats et de Doublons ?...

Enfin il explosa :

- Et, Ventrebleu !...Prenez-vous votre Général en Chef pour un imbécile incapable en lui apportant les plans de l’ennemi et les emplacements de ses principaux Régiments ? Atterrés par la tournure que prenait l’entretien, Rochereau et Follenfant transpiraient à grosses gouttes. Leurs mentons tremblaient et ils sentaient que leurs genoux ne pouvaient plus les maintenir longtemps debout.

- Eh bien ! Qu’avez-vous à répondre ? hurlait Turenne.

La table tournait, les fenêtres tournaient entraînant dans leur ronde infernale le visage congestionné du Général et celui de son aide de camp qui, pourtant, s’efforçait de conserver sur ses traits un sourire accueillant.

Rochereau tenta de se ressaisir.

- Mon… Monseigneur… balbutia-t-il.

- Quoi ? Monseigneur… Monseigneur… rugit Turenne. Alors ? Qu’attendez-vous pour vous asseoir et pour boire un verre de vin ?...

Complètement ahuris par les paroles qu’ils venaient d’entendre, ils demeuraient figés devant la table et il fallut que le Marquis de Saint-Junien fasse signe à un valet et que celui-ci approchât deux chaises pour que, embarrassés par leurs chapeaux et leurs épées, ils finissent par poser maladroitement la pointe de leurs fesses sur les sièges.

`- Buvez ! ordonna Turenne.

Monsieur de Saint-Junien emplit deux verres d’un excellent vin de la Moselle.

- À la santé du Roi ! reprit Turenne sur un ton enjoué. Et à la nôtre, Messieurs !

La première gorgée fut difficile à avaler pour les deux sous-officiers, mais les autres passèrent plus aisément. Peu à peu, leurs joues reprirent leur couleur naturelle.

Turenne, tout heureux du tour qu’il avait joué, poussa vers eux un plat.

- Mangez-donc de ce pâté… On ne l’a pas trouvé dans les chariots espagnols, mais il mérite que l’on s’intéresse à lui.

Réconfortés par les verres de vin, Rochereau et Follenfant mangèrent de bon appétit sous l’œil du Général et de son aide de camp.

- Et maintenant, dit le Vicomte de Turenne au bout d’un moment, racontez-moi votre équipée…

Plus loquace que son partenaire, Follenfant parla le premier, exposant comment ils avaient eu connaissance du convoi et comment ils s’en étaient approchés. Puis il laissa la parole à Rochereau qui, en quelques mots, retraça l’essentiel de sa cavalcade. Monsieur de Turenne riait à pleine gorge.

Le Marquis de Saint Junien en confirma le récit.

- Ce matin, j’ai rencontré Vivonne dont la Compagnie était de garde la nuit aux avant-postes. Ayant entendu du bruit sur les dunes, il est allé en reconnaissance à la tête d’un petit groupe et il a pu assister ainsi à un véritable carrousel…

- Le résultat de tout cela, reprit Turenne, c’est dix charriots avec leur attelage et leur chargement, un carrosse avec un Officier d’État-Major et ses plans, une trentaine de prisonniers…

- Plus deux autres, interrompit Saint-Junien, que Vivonne a retrouvés dans un buisson, ficelés et quelque peu engourdis par l’humidité du matin… Il y avait même une jument qui attendait à leurs côtés…

- On peut aussi compter une bonne vingtaine de chevaux de selle, continua Turenne.

- Dont deux magnifiques Andalous, un étalon et un hongre, ajouta Rochereau.

- Ouais… dit le Général en regardant le maître de manège par en dessous. Les Espagnols avaient combiné leur coup de façon à ce que le convoi puisse leur parvenir le plus discrètement possible, mais voici que ces deux malheureux sacripants, passant par là ont déjoué toutes leurs ruses… L’histoire est bien plaisante… Mais, dites-moi un peu ? Quelle idée aviez-vous en tête pour vous promener dans la campagne à une heure pareille ? Vous savez bien que j’ai établi le couvre-feu…

- Monseigneur, nous voulions vous voir…

- Eh bien, vous me voyez… Et je ne suis pas plus beau qu’un autre !

Follenfant sortit de sa poche le portefeuille du Comte de Lapierrière et le jeta sur la table.

- C’est pour cela que nous voulions vous voir, Monseigneur ! dit-il

Méfiant, Rochereau déclara vivement :

- Il n’y a qu’à vous seul que nous pouvons nous confier…

- Vous pouvez parler sans crainte devant Monsieur le Marquis de Saint-Junien, répondit Turenne intrigué. C’est un de mes plus fidèles confidents.

Alors les deux sous-officiers racontèrent l’histoire du Comte de Lapierrière et de son fils. Le Général avait cessé de plaisanter ; il les écoutait d’un air soucieux.

- Montre-moi ce portefeuille ! ordonna-t-il.

Follenfant le lui tendit et le Vicomte de Turenne en retira les différents papiers qu’il étala devant lui, sur la table, pour les examiner avec minutie.

- Saint-Junien ! Toi qui es bon catholique et qui entends le latin mieux que moi… lis un peu ceci…

L’Officier d’Ordonnance parcourut le document que Turenne lui présentait.

- C’est un acte de mariage, affirma-t-il.

- Et celui-là, qui est rédigé en je ne sais quel langage ? Ah… Si ! Il y a, semble–t-il une traduction française. C’est un testament.

Le Général replaça soigneusement le tout dans le portefeuille qu’il remit ensuite à Follenfant.

- Je ne sais pas qui le menace, dit-il avec gravité, mais la vie de cet enfant est en danger… Où habites-tu ?

- A quatre lieues de Poitiers. Presque au milieu des bois, répondit Rochereau.

- Et toi ?

- Moi, je n’ai pas de famille, je suis un enfant trouvé…

- Vous paraissez vous entendre comme deux complices… Continuez ainsi car vous ne serez pas trop de deux pour protéger le fils de Lapierrièrre ; même s’il vit dans les forêts du Poitou. Mais comme il faut réfléchir un peu avant de se lancer dans cette aventure, vous ne pouvez partir comme ça… D’abord savez-vous où se trouve la Savoie ?

- Près de l’Espagne…répondit Rochereau, sans hésiter.

- Heu…Disons que c’est plutôt plus près de l’Espagne que des Flandres… Il vous faut de l’argent, des passeports et que sais-je encore…

Turenne resta un moment silencieux avant de reprendre la parole :

- Le Régiment des Chevau-Légers (du moins ce qu’il en reste) prend la route de Calais demain matin. Partez avec eux comme s’il en était de rien. En chemin, vous recevrez des instructions. Retirez-vous, maintenant et je vous remercie au nom du Roi.

Avant d’exécuter son salut, Rochereau s’enhardit :

- Monseigneur…dit-il

- Quoi encore ?

- Nous avons rapporté beaucoup de choses, de vivres, de la poudre, de l’argent, des chevaux…

- Oui… Oui… Tout cela appartient maintenant au Roi

- Sans doute, mais…peut être… si, par l’effet de votre bonté… Enfin…nous avons peut-être droit…

- Tu veux parler de votre part de prise, comme disent les marins.

- Oui, Monseigneur…

- Eh bien c’est un droit fort légitime… Je vous ferai porter un sac de farine…